- 2026年2月6日

インバウンド市場の拡大と中小企業への新たな課題

近年、日本のインバウンド市場は目覚ましい回復と成長を遂げています。日本政府観光局(JNTO)の発表によると、訪日外客数は2019年に3,188万人でしたが、コロナ禍が一通り落ち着いてきた昨年2024年は3,687万人と急成長をしています。なお、今年2025年1月から6月の訪日外客数は2,151万人と、初の4,000万人が見えてきている状況となっております。皆さんも、街中で外国人観光客を目にする機会が増えたのではないでしょうか?

また、訪日外国人観光客の消費意欲も高まり、観光庁の「インバウンド消費動向調査」2024年4-6月期の1次速報では、旅行消費額が2兆5,250億円と、四半期として過去最高を記録しています。

このようなインバウンド需要の拡大は、中小企業の皆様にとって大きなチャンスであり、その対応が強く期待されています。中小企業庁の2024年版小規模企業白書では、外国人宿泊者数が2023年12月には感染拡大前を超える水準に回復していることが報告されており、観光需要の回復が顕著であるとされています。また、観光庁の「令和6年版観光白書」では、観光需要回復の一方で、観光地や観光産業における人材不足や生産性の低さなど「供給面の課題が顕在化」していると指摘されており、中小企業がこれらの課題に対応し、インバウンド需要を取り込むことが強く期待されています。

これに伴い、訪日外国人観光客との接点が増えることで、予約情報、購買履歴、パスポート情報、さらにはWebサイト上での行動履歴など、多岐にわたる個人データを扱う機会が増加しています。日本の個人情報保護法に対応することは当然ですが、実はこの際に欧州の厳しい個人情報保護法に相当するGDPRなど海外法にも対応しなければならない場合があるのです。インバウンドビジネスを行う中小企業において、これらの対応ができておらず法令違反になっているケースが数多く見受けられます。

本記事では、インバウンドビジネスにかかわる中小企業にとって、ビジネス成功とリスク低減に不可欠な「データ保護」と「プライバシー保護規制」への対応について、その重要性や具体的な対策を解説します。法規制の遵守はもちろんのこと、海外からの顧客の信頼を獲得し、企業の競争力を高めるためのポイントをお届けします。

※本稿では、法令名称の記載や法令上の定義など必要な場合を除き、個人情報保護法における「個人情報」と、欧州GDPRにおける「個人データ」をあわせて「個人データ」としております。

なぜ今、データ保護・プライバシー保護規制対応が重要なのか?

データ保護とプライバシー保護は、単なる法的義務に留まらず、現代のビジネスにおいて顧客からの信頼を得るための重要な要素となっています。特にインバウンドビジネスにおいては、異なる文化圏の顧客と接するため、その重要性は一層高まります。

日本の個人情報保護法への理解と対応

日本の「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)は、個人データの適正な取り扱いを義務付けています。この法律は、大企業だけでなく、中小企業にも例外なく適用されます。また、日本国内の事業者が取得・処理する個人データは、それが外国籍の個人のものであっても、個人情報保護法の規制対象となります。

インバウンドビジネスにおける個人データとは、例えば以下のようなものが挙げられます。

●宿泊施設:

宿泊者の氏名、住所、連絡先、パスポート情報、宿泊履歴、アレルギー情報など

●飲食店:

予約者の氏名、連絡先、アレルギー情報、来店履歴など

●小売店:

購買者の氏名、連絡先、購買履歴、配送先情報など

●体験アクティビティ:

参加者の氏名、連絡先、健康状態、緊急連絡先など

●Webサイト・ECサイト:

登録ユーザーの氏名、メールアドレス、クレジットカード情報、閲覧履歴、購入履歴など

これらの個人データを不適切に取り扱った場合、個人情報保護委員会による指導や勧告、さらには罰則の対象となる可能性があります。また、情報漏洩などの事故が発生すれば、企業のイメージは著しく損なわれ、顧客からの信頼を失い、事業継続に深刻な影響を及ぼすことにもなりかねません。

欧州GDPR(一般データ保護規則)のインパクト

欧州連合(EU)で施行されている「一般データ保護規則」(General Data Protection Regulation: GDPR)は、世界で最も厳格なプライバシー保護法の一つとして知られています。日本の企業であっても、以下のいずれかに該当する場合はGDPRの適用対象となり得ます。特に、日本の多くの中小企業が該当しうるのは、この2番目と3番目の条件です。

1. EU域内に事業所を持つ場合

2. EU域内の個人(EU所在者)を対象として商品やサービスを提供する場合(例:越境ECサイトで積極的にEU所在者からの注文を受け付ける、EU所在者向けのツアーを販売する、価格をユーロ表示するなど)→インバウンドの旅行者がEUからツアーやレストランなどを予約するような場合で、サービス提供主体がEU所在者を対象としていると評価される場合

3. EU域内の個人の行動を監視する場合(例:EU所在者が日本のWebサイトにアクセスした履歴を追跡し、その行動データを分析する場合)→EU域内の個人を対象としてCookieなどのトラッキング技術を用いる場合

GDPRは、個人データの処理に関する「同意」の取得、データ主体の権利(アクセス権、消去権など)、データ侵害時の通知義務など、非常に詳細かつ厳格なルールを定めています。特に注目すべきは、違反した場合の制裁金です。GDPR違反に対する制裁金は、最大で全世界年間売上高の4%または2,000万ユーロ(1ユーロ=170円の場合、34億円)のいずれか高い方という巨額に上る可能性があり、中小企業にとっては事業存続を脅かすレベルのインパクトがあります。

「うちはEUからの顧客は少ないから関係ない」と思われがちですが、例えば、越境ECサイトを運営していて、たとえEU所在者からの注文が一件であっても、その商品やサービスがEU域内の個人を対象として提供されていると評価される場合、GDPRの適用対象となる可能性があります。また、海外からのアクセスを想定したWebサイトにEU所在者がアクセスし、クッキーを通じてデータを収集している場合、EUに所在する個人の行動を対象とした監視とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

顧客からの信頼獲得とブランド価値向上

データ保護・プライバシー保護規制への対応は、単なる法規制の遵守にとどまりません。それは、顧客からの信頼を獲得し、企業のブランド価値を向上させるための重要な投資です。

特に、データプライバシー意識の高い欧米圏の顧客にとって、企業が個人データをどのように扱い、保護しているかは、サービス選択の重要な判断基準となります。透明性の高いデータ取り扱いと適切な保護対策は、「この企業は安全に利用できる」という安心感を顧客に与え、リピーターの獲得や好意的な口コミにもつながります。

日本の「おもてなし」の精神は、細やかな気配りや心遣いを意味します。この精神をデジタル環境における個人データの取り扱いにも拡張し、「安心・安全」な体験を提供することで、訪日外国人観光客に忘れられない感動を与え、国際的な競争力を高めることができるでしょう。

中小企業が取り組むべき具体的な対策

では、中小企業は具体的にどのような対策に取り組むべきでしょうか。ここでは、特に重要な4つの柱をご紹介します。

対策の柱1:適切なプライバシーポリシーの開示

インバウンドビジネスを行う企業のWebサイトに散見されるのが、日本の個人情報保護法を意識した日本語のプライバシーポリシーをそのまま英語に翻訳しているだけのサイトです。例えば、日本では個人(データ主体)からの問合せ対応には一件あたり1,000円などの費用を請求することができますが、EU GDPRでは原則としてよっぽどのコストがかかるような過度な要求を除き、費用は請求できません。これを日本用のプライバシーポリシーをそのまま英語に翻訳をするとGDPR違反(前文59、12条)となってしまいます。また個人データの定義そのものが日本の個人情報保護法における個人情報よりも広い範囲となっており、EUからアクセスされている方向けのプライバシーポリシーは別途作成しないと危険です。

対策の柱2:越境EC・海外からのアクセスサイトにおけるクッキー同意管理バナーの整備

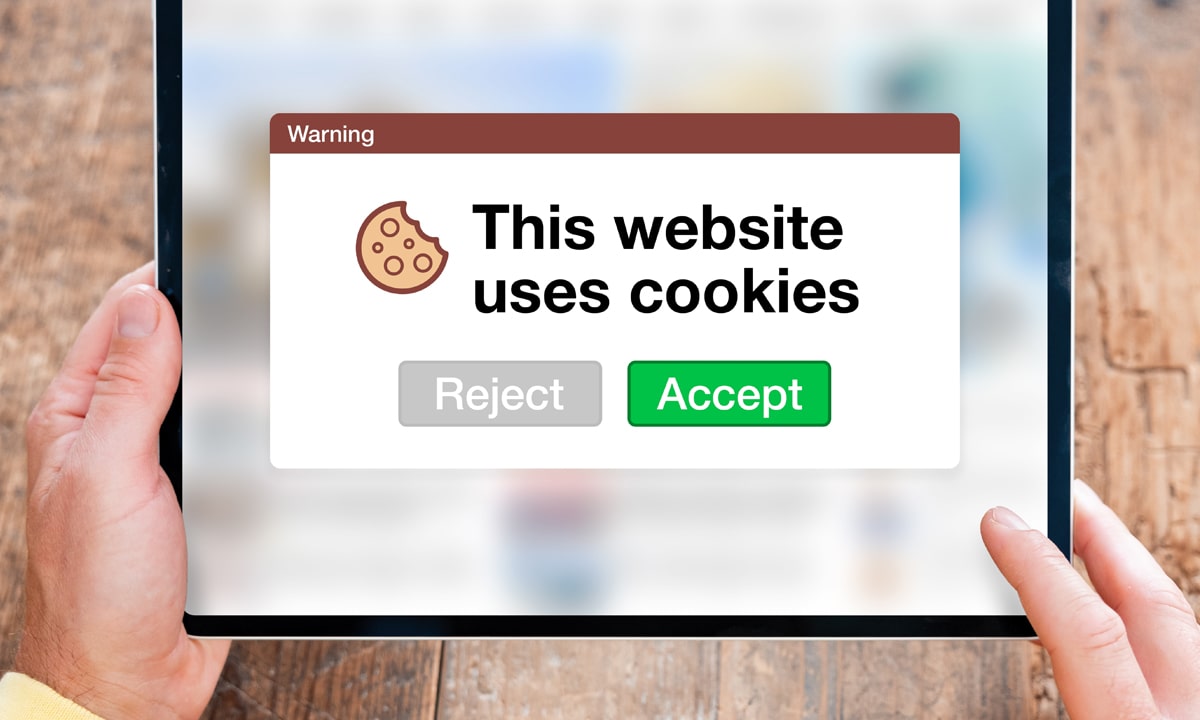

Webサイトを運営している中小企業にとって、特に海外からのアクセスが多い場合、クッキー(Cookie)の取り扱いには注意が必要です。クッキーは、Webサイト訪問者の情報を一時的に記録する小さなデータファイルであり、多くの場合、個人データと紐づけられて利用されます。

クッキー同意管理の法的背景

特にGDPRでは、クッキーの利用に関して非常に厳格な同意要件を定めています。Webサイトが分析、広告、パーソナライズなどの目的でクッキーを利用する場合、ユーザーから「明確な同意」を得ることが義務付けられています。単に「このサイトはクッキーを使用しています」と表示するだけでは不十分で、ユーザーがクッキーの利用目的を理解し、自発的に同意・拒否を選択できる仕組みが必要です。また、ユーザーはいつでも同意を撤回できる権利も保障されなければなりません。

日本の個人情報保護法において、クッキー情報は原則として「個人情報」には該当しません。但し、当該情報が氏名やメールアドレスなどの特定の個人を識別できる情報と容易に照合可能な状態で利用される場合には、「個人情報」として取り扱われ、取得・第三者提供に際して法令に基づく適切な規律が適用されます。

また、クッキー情報などの「個人関連情報」を第三者が自らの保有する情報と照合して「個人データ」として取得することが想定される場合には、提供元(Webサイト運営者)は、当該第三者が本人の同意を得ていることを確認し、その記録を保存する義務があります。

適切なクッキー同意管理は、以下の点から重要です。

●法規制遵守:

GDPRなどの海外規制や日本の個人情報保護法への対応に不可欠です。

●ユーザー体験の向上と信頼獲得:

ユーザーがクッキーの利用目的を理解し、自身の意思で選択できることで、透明性が高まり、不透明なデータ収集に対する不信感を払拭できます。これは、ユーザーに安心感を与え、Webサイトの信頼性を高めます。

●コンバージョン率の改善:

信頼感のあるWebサイトは、ユーザーが安心して利用できるため、結果的に予約や購入といったコンバージョン率の向上にもつながります。

◆ダークパターンにならないためのクッキーバナー「STRIGHT(ストライト)」の詳細はこちら

具体的な整備のポイント

●明確な同意の取得:

Webサイトにアクセスした際、画面下部や中央にクッキー同意バナーを表示します。「全てのクッキーを受け入れる」「拒否する」「設定を管理する」といった選択肢を明確に提示し、ユーザーが能動的に選択できるようにします。初めから全てのクッキーが有効になっている状態は避けるべきです。

●同意の撤回機会の提供:

一度同意したクッキー設定を、ユーザーがいつでも変更・撤回できるリンク(例:Webサイトのフッターに「クッキー設定」などのリンク)を設置します。

●クッキーの種類と目的の明示:

「設定を管理する」をクリックした際に、必須クッキー、分析クッキー、広告クッキーなど、それぞれのクッキーの種類と利用目的を分かりやすく説明し、ユーザーが個別にON/OFFを選択できるようにします。

●導入方法:

CMP(同意管理プラットフォーム)と呼ばれるサービスを活用するのが一般的です。世界中で様々なCMP事業者がありますが、中には中小企業でも導入しやすいプランを提供しているところもあります。これらのサービスを利用することで、法規制に準拠したクッキー同意バナーを比較的容易に導入・管理できます。

対策の柱3:EU代理人の指定

EU域内に事業所を持たない日本の企業であっても、EU域内の個人(EU所在者)に対して商品やサービスを提供したり、その行動を監視したりする場合、GDPR第27条に基づき、EU域内に「代理人(Representative)」を指定する義務が生じることがあります。

EU代理人指定の必要性

越境ECサイトを運営し、EU所在者を積極的に顧客として取り込んでいる場合、原則としてEU代理人の指定が必要となります。EU代理人は、EU域内のデータ主体(顧客)やデータ保護監督機関との連絡窓口となり、GDPR遵守に関する問い合わせや、データ主体の権利行使(データ削除要求など)に対応する役割を担います。

代理人指定が不要なケース

GDPRでは、以下のいずれかの場合は代理人の指定が不要とされています。

1. 公的機関または公的機関が処理を行う場合

2. 個人データの処理が偶発的であり、大規模なものではなく、かつ特別の種類のデータ(人種、思想、健康など)や有罪判決・犯罪に関するデータを含まない場合

・これは、例えば、ごく稀にEU所在者からの問い合わせがあった程度で、継続的なサービス提供や大規模なデータ収集を行っていない場合などが該当しうるものです。

中小企業の場合、後者の例外規定に該当するかどうかが検討されることがあります。しかし、越境ECサイトを継続的に運営し、EU所在者からの注文を積極的に受け付けているのであれば、「偶発的」とは見なされにくいでしょう。また、ECサイトの性質上、顧客の個人データ(氏名、住所、決済情報など)を扱うため、「特別の種類のデータを含まない」という条件も常に満たされるとは限りません。そのため、安易に例外規定に該当すると判断せず、専門家への相談をおすすめします。

EU代理人の役割

● EU域内のデータ主体からのGDPRに関する問い合わせへの対応

● EU域内のデータ保護監督機関からの問い合わせへの対応

● GDPRに基づくデータ保護影響評価(DPIA)の実施支援

● データ侵害発生時の監督機関への通知支援

中小企業がEU代理人を指定する際の考慮事項

EU代理人は、GDPRに関する専門知識と実務経験を持つ必要があります。自社でEU域内に拠点を設けることが難しい場合、専門の代理人サービスを利用するのが一般的です。これらのサービスは、GDPR遵守をサポートし、万が一の際に適切な対応を行うための重要なパートナーとなります。

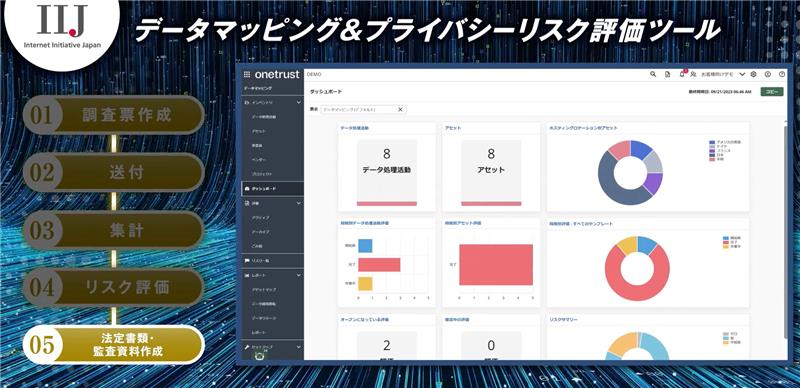

対策の柱4:データマッピングによる現状可視化とリスク評価

「データマッピング」とは、企業がどのような個人データを、どこから取得し、どこに保管し、どのように利用し、誰と共有し、いつ破棄しているのかを明確にするプロセスです。中小企業にとっても、データマッピングは以下の点で非常に重要です。

◆「経営戦略としてのデータマッピングツール導入」の詳細はこちら

● 現状把握:

自社が保有する個人データの全体像を把握し、潜在的なプライバシーリスクを特定できます。

● 法規制遵守の評価:

個人情報保護法やGDPRなどの法規制に照らして、自社のデータ取り扱いが適切であるかを評価できます。

● 効率化とコスト削減:

不要なデータ収集や重複したデータ保管を抑制し、データ管理コストを最適化できます。

● 従業員の意識向上:

データマッピングのプロセスを通じて、従業員のデータ保護意識を高めることができます。

↓↓↓すべてを見るには下のボタンからeBookをダウンロードしてください。↓↓↓

(有料会員の方はログイン後、ダウンロードしてください)