データガバナンスは「現状把握」からしか始まらない

前回は、データガバナンスが単なるIT管理やコンプライアンス対応ではなく、企業経営の意思決定品質と持続的成長を支える基盤であることを確認した。データはもはや補助的な経営資源ではなく、戦略・リスク・競争力の中核を成す存在である。

しかし、多くの企業が次の段階で足を止める。

「重要性は理解したが、どこから手を付ければよいのか分からない」「ルールや体制の話になると、現場がついてこない」

この背景には共通した問題がある。データガバナンスの議論が、「現状把握」を飛ばして理念や制度設計から始まってしまうことである。結論から述べれば、データマッピングによる「現状把握」が不十分なままでは、データガバナンスは設計倒れや形骸化に陥りやすく、実務としての実装・運用の確度を大きく損なう。

データガバナンスにおけるデータマッピングの意義

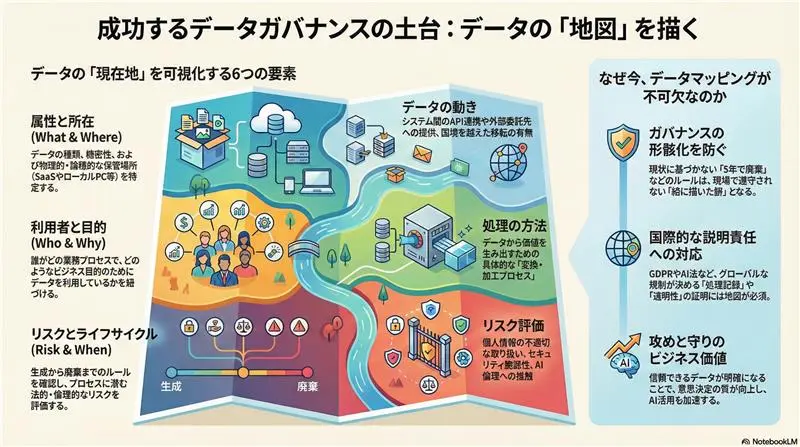

データマッピングとは、企業が保有・利用するデータについて、単なる項目リストではなく、その文脈(コンテキスト)を含めて整理し、構造化・可視化する取り組みである。具体的には、以下の要素を網羅的に把握することを指す。

データの属性と分類(What):どのようなデータが存在するのか。顧客や従業員などの個人データ(PII)、取引・会計・製造・営業などの業務データ、ログ、非構造化データ(文書・画像)など、データの種類とその機密性レベルを特定する。

所在と保管場所(Where): データがどこで生成され、どこに保存されているのか。オンプレミスのデータベースだけでなく、クラウドストレージ、SaaSアプリケーション、従業員のローカルPC、それらのバックアップデータ、ファイルキャビネットなど、分散する物理的・論理的な保管場所を明らかにする。また、どのような経路でデータが社内外に流れているのか。システム間のAPI連携、ファイル転送、外部委託先への提供、あるいは国境を越えた越境移転の有無など、データの動き(フロー)を追跡する。

利用者と利用目的(Who & Why): 誰が、どの業務プロセスで、何を得るためにどのデータを利用しているのか。システム上のアクセス権限だけでなく、実際の業務における利用実態と紐づけ、その利用が正当なビジネス目的であるかを確認する。

データの処理方法(How):データが上記利用目的に即して業務の中で具体的にどのように取り扱われているか。データを使ってどのように情報や知見を得ているのか、他のデータと組み合わせて分析しているのかなど、データから価値を生み出すための具体的な「変換・加工プロセス」を特定する 。

ライフサイクル管理(When): データの生成から保存、更新、そして廃棄に至るまでのルールはどうなっているか。保存期間やビジネス上の保持ニーズに基づき、いつ、どのようにデータが消去されるべきかが定義されているかを確認する。

データ処理のリスクマネジメント(Risk): データ処理活動にどのようなリスクが潜んでいるのか。個人情報の不適切な取り扱い、セキュリティ上の脆弱性、あるいはAI倫理や法的規制への抵触など、プロセスごとに内在するリスクを特定し、その影響度を評価する。

ここで重要なのは、これが単なる静的な「資産台帳の作成」や「インベントリ管理」ではないという点である。データマッピングは、抽象的なデータガバナンスを理念から実務へと落とし込むための具体的な出発点であり、策定したルール・組織体制・導入技術のすべてを、現場の現実に適合させるための必須の前提条件となる。

データ処理の実態に基づかないデータガバナンスは破綻しやすい。 例えば、データの所在が不明なまま「個人情報は5年で廃棄する」というルールを作っても、それは決して遵守されない絵に描いた餅となる。データ管理責任者を任命しても、管理すべきデータの範囲を責任者自身が知らなければ、責任を果たしようがない。また、高価なセキュリティ技術やDLP(Data Loss Prevention:情報漏洩・消失対策)ツールを導入しても、守るべき重要データがどこにあるかが定義されていなければ、過剰な検知や見逃しを招き、コストだけが増大する結果に終わる可能性がある。

すなわち、データマッピングは、これらの典型的な失敗を防ぎ、経営層から現場までが同じ「データ地図」を見て議論するための「現状認識の共通基盤」なのである。

データガバナンスの「地図」としてのデータマッピング

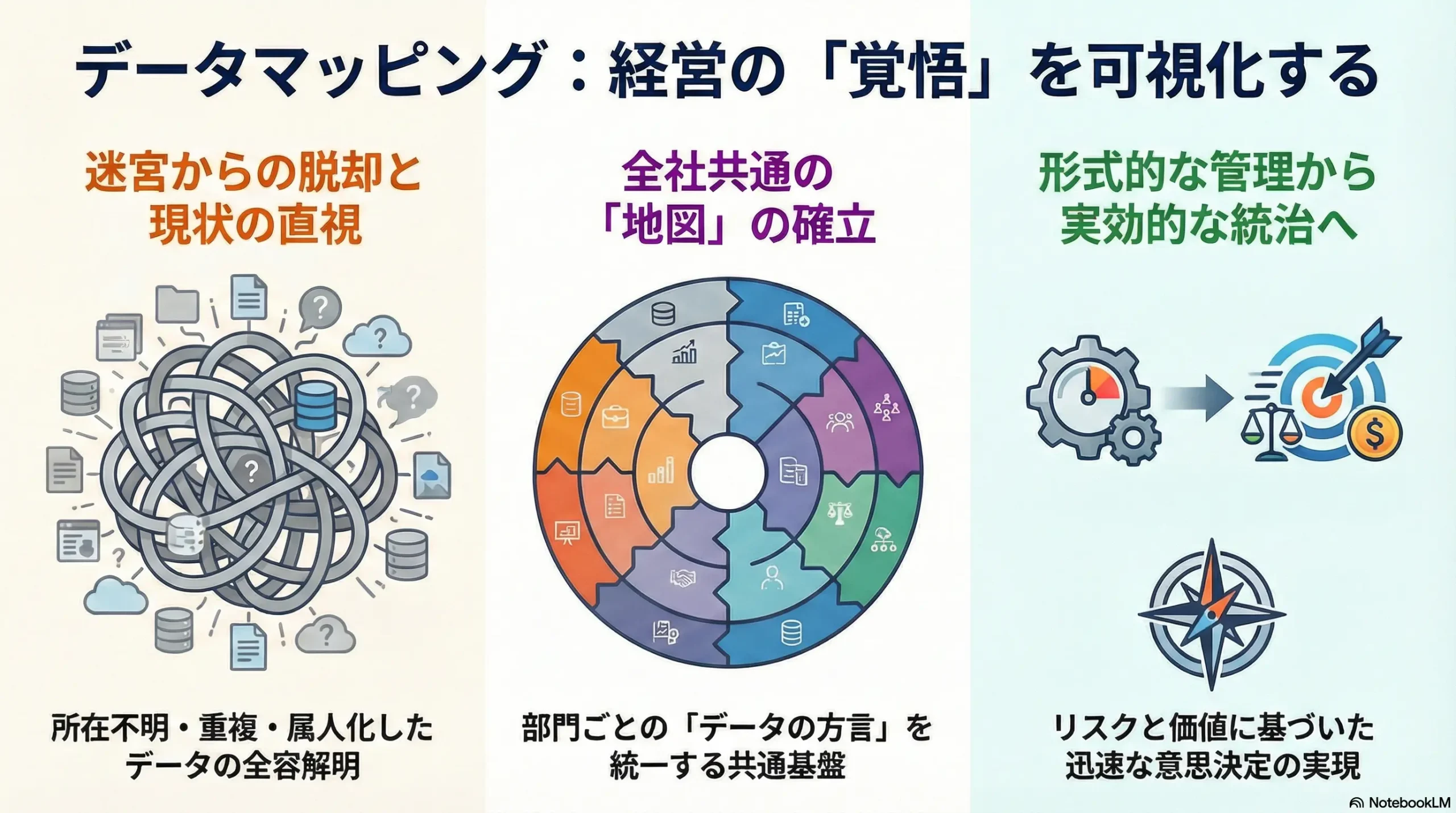

データマッピングは、しばしば「地図」に例えられる。この比喩は、現代企業が抱えるデータの複雑性を理解する上で極めて的確である。

現代の企業活動は、受発注、製造、販売、マーケティング、財務、人事、研究開発、IT運用など、数多くの部署のデータ処理業務によって支えられている。それぞれの業務部門は、自らの効率化や目標達成のために独自のシステムやツールを導入し、日々独自のデータを生み、利用し、加工し、蓄積している。その結果、企業全体としては、無数のデータが複雑に絡み合いながらも分断された、巨大な迷宮のような状態が出現することになる。

この状況下で、多くの企業経営者やIT責任者は、自社のデータ資産について以下の問いに即答できないのが実情である。

- データの重複と不整合: 同じ「顧客」や「売上」を表すデータが、営業部門のSFA(Sales Force Automation:営業支援システム)と経理部門のERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)システムで別々に管理され、数値や定義が食い違っていないか。どちらが「正」なのかを即座に判断できるか。

- 処理の属人化とブラックボックス化: 経営判断に使われる重要なレポートの数値は、誰が、どのシステムから抽出し、どのようなロジック(Excelマクロ等)で加工したものか。その担当者が不在でも再現可能か。

- 正本(マスター)の所在不明: 企業経営上「正しいとされる唯一のデータ(Single Source of Truth)」はどこにあるのか。コピーされたデータが独り歩きし、意思決定に混乱を招いていないか。

- 不要データの放置リスク: 企業経営にすでに使われていないにもかかわらず、過去のキャンペーン情報や退職者のPC内のデータなど、セキュリティインシデントのターゲットとなるようなデータが、管理不能な状態で放置されていないか。

これらに答えられない状態は、地下の配管や地盤の状態を知らずに高層ビルを建てようとしたり、道路網の全容を知らずに信号機を設置しようとしたりするようなものである。地図なき都市計画が無秩序と事故を招くのと同様に、地図なきデータ活用は、経営判断の誤りやコンプライアンス違反という事故を必然的に招く。

データマッピングは、データの所在・流れ・関係性を全社的に可視化し、各部署や従業者にデータガバナンスの共通理解と認識を生み出すための地図として機能する。それは、部門ごとに断絶していた「データの方言」を統一し、全社共通の「座標」を提供する行為に他ならない。

データマッピングの結果をもとにデータリネージ(データのつながり)を作成することによって、データが「どこから来て、どのような加工を経て、どこへ行き、最終的に何に使われているのか」という文脈(コンテキスト)が可視化されることで、初めて我々はデータガバナンスを実行可能な段階へと引き上げることができる。

例えば、「このデータはAIの学習に使われているため、訓練データの品質管理の優先度が極めて高い」あるいは「この個人情報はすでにどの業務でも使用されていないため、速やかに廃棄してリスクを低減すべきだ」といった、リスクと価値に基づいた具体的な意思決定が可能になるのである。

データマッピングの必要性が高まっている背景

近年、データマッピングの重要性が世界的に急速に高まっている背景には、これまでとは次元が異なる、データ利用の構造的な変化がある。

第一に、データの分散化と複雑化である。かつてのようにデータが自社サーバー内に閉じていた時代は終わりとなりつつある。クラウドサービスの普及、SaaS利用の拡大、外部パートナーへのデータ処理委託、そして海外拠点の増加により、経営データは企業の物理的な境界(境界防御)を軽々と越えていくようになった。さらに、現場部門がIT部門の関知しないツールを利用する「シャドーIT」の横行も相まって、情報システム部門ですら把握できていない「未知のデータ」が組織内外に無数に増殖しているのが実情である。

第二に、データ活用の高度化である。BI(ビジネスインテリジェンス)によるリアルタイム分析や、AI・機械学習を用いた自動化など、データ活用のレベルは飛躍的に向上している。しかし、高度なアルゴリズムも、入力されるデータが不正確であれば、誤った結論をより自信満々に導き出す危険なツールと化す(GIGO:Garbage In, Garbage Out)。特に生成AIの活用においては、学習データの品質や権利関係が成果物の法的リスクに直結するため、データの信頼性はもはやITの問題ではなく、経営判断の生命線となっている。

データマッピングがもたらすビジネスメリット

一般的に、企業経営やデータガバナンスにおけるデータマッピングは、「守り」の取り組みと誤解されがちだが、実際には以下のように攻めと守りの両面で価値をもたらす。

- 意思決定の質の向上:信頼できるデータの存在が明確になるため、経営上の意思決定の質が向上する

- 業務効率の改善:データ探索・確認の属人コストが削減される

- リスク管理の高度化:重要データの処理リスクが集中する(戦略的要点)が可視化される

- データ活用の加速:AI分析の前提条件が整備される

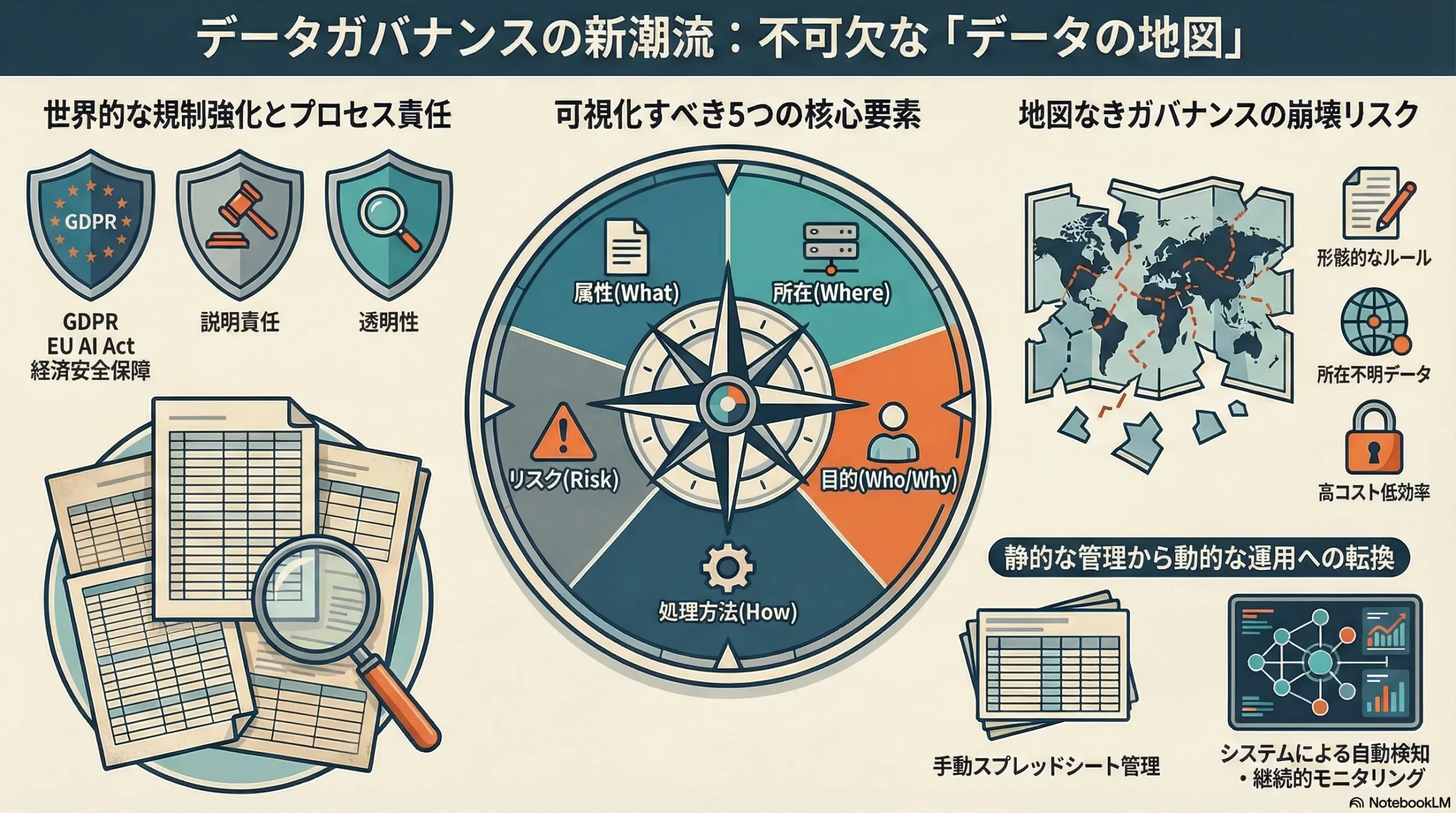

世界のデータ保護規制の潮流とデータガバナンス

世界のデータ保護関連規制の潮流は、単にインシデント発生時の結果責任を問うだけでなく、平時から適切な管理体制が敷かれているかというプロセス責任を管理者に求めるものへと質的に変化している。さらに近年では、個人情報保護の枠を超え、国家の安全保障(経済安全保障)の観点から厳格なデータ管理が強く求められるようになっている。

EU GDPR:説明責任を「処理記録」というエビデンスで立証する

GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)第30条は、管理者(コントローラ)に加え、処理者(プロセッサ)にも、一定の条件の下で「処理記録(RoPA:Records of Processing Activities)」の作成と維持を求めている(組織規模により一部例外があるが、実務上は例外に該当するかの判断自体にも記録整備が関係する)。これは単なるデータ項目の一覧ではなく、データの「利用目的」「保存期間」「共有先」「越境移転の有無」など、処理の全容を詳細に記録するものである。日々の業務で変動するこれらの情報を正確に維持し、規制当局の求めに応じて即座に提示するためには、データの流れを動的に把握するデータマッピングの仕組みが不可欠となる。

EU Data Governance Act / Data Act:データを「交換可能な資産」として統治する

欧州データ戦略の中核を成すこれらの法規は、データの流通・利活用を促進しつつ、信頼性と公正性を確保することを目的としている。Data Governance Actは、データ共有の「信頼の仕組み」や仲介の枠組みを整える色彩が強く、Data Actは、コネクテッド製品等で生成されるデータへのアクセスや利用のルールを通じて「利用可能性と公平な分配」を強める側面が大きい。いずれにおいても、データの「権利関係」と「利用条件」を明確にし、説明可能な形で管理することが前提となる。

自社が保有・利用するデータについて、「誰が権利を持ち、どのような条件(契約・同意等)の下で、どこまで利用・共有が許容されるのか」を即座に判別できなければ、安全なデータ取引や組織横断の利活用は進まない。データマッピングは、データを法的な権利と責任が付与された「管理された資産」へと昇華させるための台帳として機能する。

NIS2・DORA:サプライチェーン全体のデジタルリスクを管理する

サイバーセキュリティ強化を目的とするNIS2(Network and Information Security Directive 2)指令や、金融セクターを中心にデジタルレジリエンスを求めるDORA(Digital Operational Resilience Act)は、自社システムだけでなく、サプライチェーン(外部委託先・クラウドベンダー等)を含めたリスク管理を求めている。とりわけDORAでは、重要なICT第三者提供者への依存関係を含め、業務継続・インシデント対応の観点から「どのサービスに何が依存しているか」を説明できる状態が重要となる。重要業務を支えるデータが、「どのSaaSに保存され、どのベンダーがアクセス権を持っているのか」という依存関係(サプライチェーン・マッピング)が可視化されていなければ、有事の際の影響範囲特定や迅速な対応は不可能である。

EU AI Act:AIの品質と安全性をデータガバナンスで担保する

世界初の包括的なAI規制法であるEU AI Actでは、高リスクAIシステムに対し、学習データの品質管理に関する厳格な要件(データの関連性、代表性、正確性の確保など)を課している。 AIモデルに入力されるデータが、「いつ、どこで収集され、どのような加工を経て学習に使われたのか」という来歴(データリネージ)を証明できなければ、AIの出力結果に対する信頼性も、法的妥当性も担保できない。データマッピングは、ブラックボックスになりがちなAIの透明性を確保する基盤となる。

データ主権と安全保障:経済安全保障の台頭

米中のデカップリングや地政学リスクの高まりを受け、各国で「データの所在・アクセス」を国家安全保障の観点から捉える動きが強まっている。具体的には、(1)機微な個人データ等への「アクセス」や「越境移転」をリスクベースで制限するデータ安全保障系の規制・政策(例:米国のData Security Program等)と、(2)技術情報やソフトウェア等の「移転」を管理する輸出管理(例:EAR、ITAR、日本の外為法に基づく技術提供規制)という、異なる系統の要請が並行して企業活動に影響する。いずれにおいても、何がどこにあり、誰がどの条件で扱っているのかを説明できる状態が、実務上の前提になりつつある。

機微な技術情報や重要インフラに関するデータが、意図せず懸念国へ「移転またはアクセス(みなし輸出を含む)」されることを防ぐためには、「どのデータが、どの国のサーバーに保管され、誰(どの国籍・所在の担当者)がアクセス権を持つか」という物理的・論理的なデータ所在の地図が必須となる。

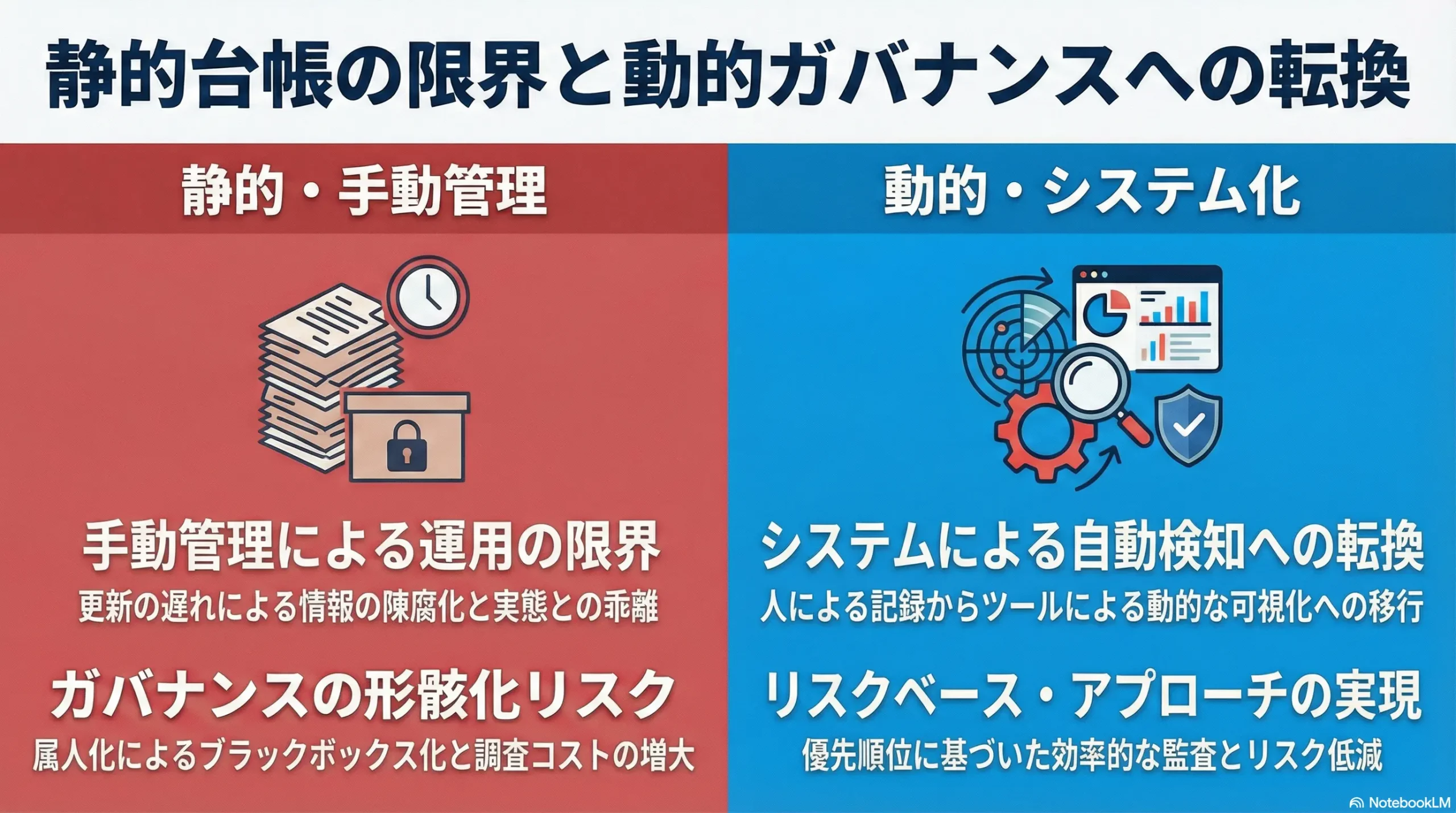

データ処理業務の手動管理の限界

多くの企業は、初期段階において手軽なスプレッドシート(Excel等)を用いてデータマッピングを開始する。これは導入障壁が低く、小規模なプロジェクトでは、小規模な投資で一定の成果を上げることができる。しかし、全社的なガバナンスへと展開する段階で、データ処理の複雑さと量は急激に増大し、手動管理の限界が露呈する。ビジネスの現場におけるデータ処理の増大ペースに、人手による台帳更新が追い付かず、早晩以下のような構造的な問題に直面することになる。

進捗管理の破綻とプロジェクトの形骸化

膨大なシステムとデータ資産を前に、手作業での調査と入力は終わりのない作業となる。「いつまでに地図が完成するのか」が見通せず、更新作業自体が目的化し、プロジェクトが自然消滅するリスクが高まる。

情報の陳腐化による実態との乖離

スプレッドシート上の情報は、作成された瞬間から「過去の記録」となる。日々変更されるシステム仕様、API、あるいはビジネスルールの変化に対し、手動更新は常に後手に回る。結果として、経営層や実務担当者は、現状と異なる「古い地図」を頼りに判断せざるを得なくなる。

管理基準の不統一による「データのサイロ化」の再生産

部門ごとに粒度や用語の定義が異なれば(例:営業部門と経理部門で「顧客」の定義が違うまま台帳化される等)、それらを統合して全社的なビューを作成することは困難である。結果として、マッピング自体が新たなサイロとなってしまう。

属人化によるブラックボックス化

「このシートの複雑な管理ルールは、あの担当者しか理解していない」といった状況が生まれやすい。担当者の異動や退職と共に、データの意味や経緯(コンテキスト)が失われ、残されたのは誰もメンテナンスできない巨大なファイルだけ、という事態は枚挙にいとまがない。

これからのデータガバナンスの要求に耐えうる、真に価値あるデータマッピングとは、ある時点の静的な一覧表(スナップショット)ではない。経営活動と同期して絶えず変化するデータの流れ・加工・意味の変化を捉える動的な可視化である。

静的な台帳管理によるガバナンス運用の限界とその対応

ここで、作成されたデータマッピング情報を基盤として、日々のグローバルなガバナンス運用を行う場面を想定してみたい。

例えば、本社のデータガバナンス事務局が、世界中に点在する拠点のデータマッピング状況を横断的にモニタリングし、記載漏れなどの不備を抽出しようとしたとする。マッピング情報がデータベース化され一元管理されていれば、クエリ一つで即座に対象を特定できる。しかし、これが個別のスプレッドシートで管理されていた場合、事務局は無数のファイルを開いて確認せざるを得ず、その運用コストは膨大なものとなり、実務上は遂行不可能となる。

また、「どの拠点がガバナンス基準を遵守しているか」という統計的な現状把握や、「先月変更が加わった処理記録(RoPA)のみを抽出してレビューする」、あるいは「入力された情報からリスクスコアを自動計算し、ハイリスクな業務を特定して優先的に監査を行う」といった、限られたリソースで最大のリスク低減効果を狙うための「リスクベース・アプローチ」も、スプレッドシートによる管理では事実上不可能である。

手段の限界は、ガバナンスの限界に直結する。拡張性のないツールでの管理にとどまることは、結果として「台帳を埋めた」という一時的な充足感(コンプライアンス遵守の演出)を得るにとどまり、実質的なガバナンスの効力を発揮できないまま、経営リスクを放置することと同義と言えるのである。

幸いなことに現代では、データ処理活動の内容に関するメタデータの収集、データ処理のリスク評価、データリネージの自動生成などを行う専用システムやSaaSソリューションが数多く上市されている。これらを効果的に活用し、「人が記録する」運用から「システムが検知する」運用へとシフトすることで初めて、実効性あるガバナンス設計と持続可能なデータマッピングの実装が可能になる。

データマッピングは、経営の覚悟を可視化すること

データマッピングは地味な活動であり、即効性のある成果が見えにくい。しかし、それは企業が自らのデータと真正面から向き合う行為である。地図を描くことは、どのデータを価値とし、どのリスクを管理し、データを使って企業経営にどのベクトルを与えるかを決めることといえる。

換言すれば、データマッピングは「組織がデータを活用した経営を進める覚悟を形として見えるようにすること(可視化すること)」である。

地図(データマッピング)の必要性は理解できたとしても、データガバナンスを実装・運用するために、組織全体でその地図をどのように運用し、定着させていけばよいのだろうか?

企業経営において、データマッピング結果に基づくデータガバナンスを機能させるためには、組織を構成する経営層、リスク管理部署、現場の各階層がそれぞれの役割を理解し、有機的に連携する必要がある。

次回からは、この「地図」を基盤として、データガバナンスを実践するための具体的なアプローチへと歩を進める。経営層、リスク管理部署、現場という三つの視点(レイヤー)から、それぞれの直面する課題と、データガバナンスを成功させるためのポイントについて解説していく。